Canton de Berne Canton de Berne

Kanton Bern |

Canton

de Berne/Bern

(Confédération suisse) |

|

Le canton de Berne constitue l’un des trois cantons officiellement bilingues de la Confédération suisse, avec le canton de Fribourg et le canton du Valais, le canton des Grisons étant trilingue. Compte tenu de sa population (1,0 million) et de sa superficie (6051 km²), le deuxième après les Grisons, le canton de Berne est le plus important de la Suisse.

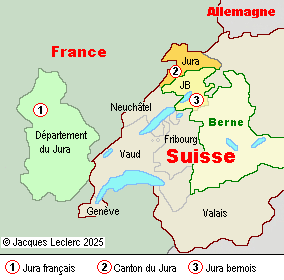

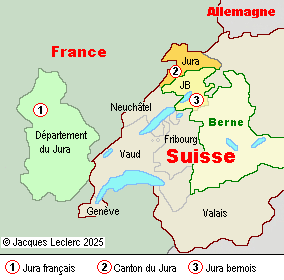

Ce canton est limité au nord par les cantons du Jura et de Bâle, à l’est par les cantons d’Argovie, de Lucerne, d’Unterwald et d’Uri, au sud par le canton du Valais, à l’ouest par les cantons de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel (voir la carte au sigle BE pour Berne). |

1.1 Le découpage administratif

Le canton de Berne est découpé en districts, en arrondissements administratif et en régions administratives.

- Les districts

|

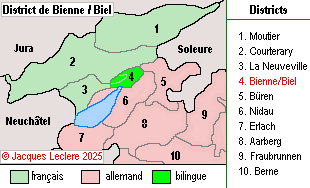

Le canton de Berne compte 26 districts (Amtsbezirk en allemand, Amtsbezirke au pluriel): Aarberg, Aarwangen, Berne, Bienne, Büren, Berthoud, Courtelary, Cerlier, Fraubrunnen, Frutigen, Gessenay, Interlaken, Konolfingen, La Neuveville, Laupen, Moutier, Nidau, Niedersimmental, Oberhasli, Obersimmental, Schwarzenburg, Seftigen, Signau, Thoune, Trachselwald, Wangen.

Avant le 1er janvier 2010, les districts étaient des unités administratives intermédiaires entre le canton et les communes, mais ils ont été remplacés par des arrondissements administratifs. Toutefois, les districts ont été maintenus comme des délimitations pour des circonscriptions électorales, notamment pour l'élection au Conseil du Jura bernois.

Aujourd'hui, 22 districts ont l'allemand comme langue officielle, trois ont le français (Courteville, La Neuveville et Moutier) et un seul est bilingue allemand/français (Bienne/Biel). |

- Les arrondissements administratifs

|

Depuis le 1er janvier 2010, les 26 districts bernois ont été regroupés en 10 nouveaux arrondissements administratifs : Jura bernois, Bienne/Biel, Seeland, Haute-Argovie (Oberaargau), Emmental, Berne-Mittelland (Bern-Mittelland), Thoune (Thun), Haut-Simmental-Gessenay (Obersimmental-Saanen), Frutigen-Bas-Simmental (Frutigen-Niedersimmental) et Interlaken-Oberhasli.

Ces arrondissements administratifs sont des entités décentralisées qui permettent une gestion plus efficace et proche des réalités locales dans le canton de Berne. Ils sont dirigés par un préfet (et de son personnel), qui représente le Conseil d'État cantonal; ils assurent la gestion des affaires locales, traitent les activités judiciaires, coordonnent les fonctions de coordination et servent de lien entre la population, les communes et l'État. Ils statuent sur les recours formés contre les décisions communales dans divers domaines, tels que les règlements, les mesures de circulation, les naturalisations, etc. Ils offrent donc des services de proximité, notamment dans le domaine des permis (construction, chiens, patentes, lotos, etc.), des manifestations publiques et de diverses autorisations.

Un seul est officiellement bilingue: le district de Bienne/Biel. Le Jura bernois est officiellement de langue française. Les huit autres sont unilingues allemands. |

- Les régions administratives

|

Les régions administratives constituent un élément important de la décentralisation administrative, permettant une gestion plus efficace et adaptée des affaires cantonales en lien étroit avec les communes. Les dix arrondissements sont regroupés en cinq régions administratives pour certains domaines de compétences du canton, notamment en éducation :

Berne-Mittelland : composée de l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland ;

Jura bernois : composée de l'arrondissement administratif du Jura bernois ;

Emmental-Haute-Argovie : regroupe les arrondissements de l'Emmental et de Haute-Argovie ;

Oberland : regroupe les arrondissements de Frutigen-Bas-Simmental, d'Interlaken-Oberhasli, du Haut-Simmental-Gessenay et de Thoune ;

Seeland : regroupe les arrondissements de Bienne et du Seeland.

Seule la région administrative du Jura bernois est de langue française. |

1.2 L'appellation de Jura pour des entités distinctes

Le Jura est d'abord une

chaîne de montagnes qui s'étend en France, en Suisse et en Allemagne («Jura

souabe») et qui a donné son nom à la deuxième période du Mésozoïque ou «ère

secondaire» : le Jurassique. Voir la carte des frontières des deux pays avec le massif du Jura. Sur

le plan administratif l'appellation de Jura peut désigner trois entités

différentes: un district bernois, un canton suisse et un département français.

|

- Le Jura bernois (53 927 hab.) est à la fois l'un des 10 arrondissements administratifs et l'une des cinq régions du canton de Berne; il est caractérisé par sa langue officielle, le français, alors que le reste du canton est massivement germanophone.

Depuis 2022, le Jura bernois est également appelé «Grand Chasseral» du nom d'un

sommet du massif du Jura suisse dans le canton de Berne, culminant à 1607 mètres

d'altitude.

- Le canton du Jura (74 550 hab.) est l'un des 26 cantons de la Suisse; il est composé de trois districts et son chef-lieu est Delémont. L'une de ses caractéristiques principales réside dans le fait que sa langue officielle est le français.

- Le département français du Jura (258 400 hab.) est ainsi nommé d'après le massif du Jura. Il est frontalier du canton de Vaud en Suisse et il constitue l'un des huit départements que comprend la région Bourgogne-Franche-Comté. |

|

En Suisse, le massif du Jura s'étend sur plus de 360 km

le long de sa crête principale entre Voreppe (Isère, en France) et Dielsdorf

(Zurich, en Suisse). Divisé par la frontière entre la France et la Suisse, le

massif du Jura est traditionnellement séparé en deux entités: le «Jura français»

et le «Jura suisse». En Suisse, le Jura constitue l'une des trois grandes

régions géographiques avec le Plateau suisse et les Alpes. |

| Jura bernois |

Courtelary |

40 |

français |

53 927 |

5,0 % |

541,7 |

100 |

| Bienne/Biel |

Bienne/Biel |

19 |

allemand-français |

105 061 |

9,8 % |

97,6 |

1075 |

| Seeland |

Aarberg |

42 |

allemand |

78 244 |

7,3 % |

337,0 |

232 |

| Haute-Argovie / Oberaargau) |

Wangen an der Aare |

46 |

allemand |

84 643 |

7,9 % |

330,9 |

256 |

| Emmental |

Langnau im Emmental |

40 |

allemand |

99 561 |

9,3 % |

690,3 |

144 |

Berne-Mittelland

(Bern-Mittelland) |

Ostermundigen |

79 |

allemand |

425 694 |

40,0 % |

943,4 |

451 |

| Thoune / Thun |

Thoune |

32 |

allemand |

109 442 |

10,2 % |

321,9 |

340 |

Haut-Simmental-Gessenay

(Obersimmental-Saanen) |

Saanen |

7 |

allemand |

16 788 |

1,5 % |

574,9 |

29 |

Frutigen-Bas-Simmental

(Frutigen-Niedersimmental) |

Frutigen |

13 |

allemand |

41 420 |

3,8 % |

773,9 |

54 |

| Interlaken-Oberhasli |

Interlaken |

28 |

allemand |

48 753 |

4,5 % |

1 229,1 |

40 |

| Total |

Berne |

346 |

allemand-français |

1 063 533 |

100,0 % |

5 959,4 |

178 |

|

Les dix arrondissements administratifs de Berne ne sont pas équivalents. C'est le district de Berne-Mittelland qui est le plus populeux parce qu'il représente 40% de la population du canton, bien qu'il ne soit pas le plus grand en superficie. Suivent les districts de Thoune (10,2%) et celui de Bienne (9,8%).

Un seul district est francophone, celui du Jura bernois; un autre est bilingue, Bienne/Biel, alors que tous les autres sont unilingues allemands.

Les trois cantons bilingues de la Suisse sont séparés par une frontière linguistique appelée le Röstigraben; elle distingue la partie francophone (à l'ouest) et la partie germanophone (à l'est), sauf dans le canton de Berne où les francophones sont au nord, les germanophones, dans tout le reste du canton. Comme nous le savons, le canton de Berne abrite une grande majorité de germanophones, une petite minorité de francophones et quelques milliers d'allophones. |

2.1 Les germanophones

|

Le canton de Berne comptait un peu plus d'un million d'habitants en 2022). Les germanophones du canton de Berne sont nettement majoritaires avec 88,7 % de la population. Les francophones ne constituent que pour 11,3 % des habitants du canton. Selon la jurisprudence suisse, toute personne, n'étant ni de langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est pourquoi on ne tient compte dans les statistiques officielles que des francophones OU des germanophones. En réalité, beaucoup d’autres citoyens parlent une autre langue que l’une des deux langues officielles: l’italien serait parlé par 2,8 % de la population, le romanche par 0,1%, et les autres langues par 5,6 %.

À cela s’ajoute le fait que la plupart des Suisses allemands parlent le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch. Cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» qu'ils apprennent à l'école primaire. |

Cette langue germanique est non seulement employée à la maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais elle envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la radio et la télévision, les parlements cantonaux, les commissions fédérales, etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne» surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent. Mais ils n’écrivent qu’en «allemand d'Allemagne». Il ne faut pas croire que le suisse alémanique est similaire à l'allemand standard, car la distance linguistique entre l’allemand et les variantes du suisse allemand peut être est considérable, de sorte qu'une très bonne connaissance de l’allemand n'assure aucunement la compréhension de l’une ou de l’autre forme du suisse alémanique. Ainsi, même les individus originaires d’Allemagne et établis en Suisse pour des motifs professionnels doivent suivre des cours pour acquérir une maîtrise du suisse allemand local. On peut consulter une liste de mots différents en suisse allemand et en allemand standard en cliquant ici s.v.p.

2.2 Les francophones

|

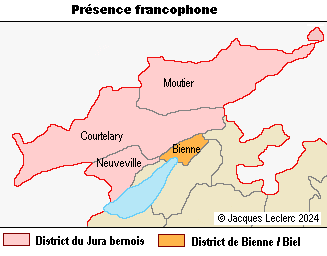

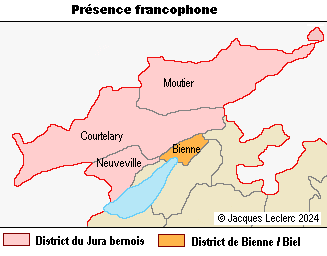

Avant 2010, le Jura bernois comptait trois districts (Moutier, Courtelary et La Neuveville) qui ont été abolis et ont été remplacés par le district administratif du Jura bernois avec 40 communes.

Environ la moitié des francophones du canton réside dans le district du Jura bernois qui compte 38 communes de langue française et deux petites communes germanophones à l'extrémité est : Elay / Seeholf (66 hab.) et La Scheulte / Schelten (35 hab.). Le nombre des francophones était estimé à 53 927 en 2023). Les communes numériquement les plus importantes (plus de 1000 habitants) sont les suivantes: Moutier (7171), Saint-Imier (5088), Valbirse (3973), La Neuveville (3825), Tavannes (3471), Reconvilier (2464), Plateau de Diesse (2153), Péry-La Heute (1957), Sonceboz-Sombeval (1913), Corgémont (1842), Orvin (1264), Courtelary (1435), Sonvilier (1199), etc.

La seule langue officielle du Jura bernois est le français, à l'exception des villages d'Elay et de La Scheulte. |

- La séparation de la

commune de Moutier

La commune de Moutier passera au canton

du Jura le 1er janvier 2026.

En juin 2017, lors d'un référendum, la commune de Moutier avait voté pour se séparer du canton de Berne,

donc du Jura bernois, afin de rejoindre le canton du Jura. Pour diverses

raisons, le vote fut déclaré invalide. En mars 2021, la population de Moutier a voté de nouveau pour se séparer de Berne lors d'un référendum officiellement approuvé.

Il s'agit ici de la seule commune de Moutier à passer au canton du Jura et non

pas du district en entier.

|

En mars 2025, les Chambres fédérales de la

Suisse se sont prononcées sur l'arrêté relatif à la modification territoriale découlant de ce transfert. Cette étape étant franchie, la commune de Moutier deviendra donc officiellement jurassienne à compter du 1er janvier 2026.

Cette fois-ci, ce n'est pas la religion qui a joué!

Bien que située

dans le Jura bernois, Moutier a toujours été rattachée

administrativement au canton de Berne. Or, le Jura bernois, historiquement francophone,

a longtemps été en conflit avec le canton de Berne, majoritairement

alémanique,

en raison de différences culturelles, linguistiques, économiques et

religieuses. Le changement d’appartenance cantonale d’une commune de l’importance de Moutier (7300 habitants),

seule localité de la région ayant le rang de ville, constitue un événement inédit en Suisse.

Ce transfert de canton, rappelons-le, ne touche que la commune de Moutier (19,6

km²) et non tout le district de Moutier (216 km²) du Jura bernois.

Pour le canton de Berne (5960 km²), c'est une perte de territoire

minime. |

2.3 L'arrondissement et le district de Bienne/Biel

La ville de Bienne est située entre le massif du Jura au nord et à l'ouest, le Plateau suisse à l'est, à l'ouest et au sud, ainsi que le lac de Bienne au sud-ouest.

- L'arrondissement de Bienne/Biel

|

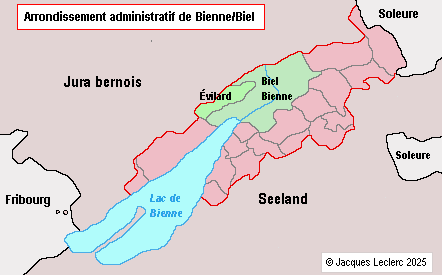

L'arrondissement administratif de Bienne/Biel (Verwaltungskreis Bienne/Biel, en allemand), est l'un des dix arrondissements administratifs du canton bernois. D'une superficie de 97,9 km², l'arrondissement compte 19 communes et une population de plus de 105 000 habitants (janvier 2023).

Toutes les communes de l'arrondissement sont officiellement unilingues allemandes, sauf pour les deux communes du district de Bienne/Biel, qui est bilingue.

Il existe probablement quelques très petites minorités francophones, telles les communes de Ligerz (6,3%) et de Twann-Tücherz (6,9%), toutes deux situées sur la rive gauche du lac de Bienne. Néanmoins, le droit à la langue ne s'applique que pour l'allemand.

|

- Le district et la Ville de Bienne/Biel

|

Le district de Bienne/Biel est, rappelons-le, l’un des 26 districts du canton bernois; il fait aussi partie des dix arrondissements administratifs de Bienne. La superficie du district est de 25 km² et comprend les communes de Biel/Bienne et d'Évilard-Macolin. Au 31 décembre 2005, le district abritait une population de 51 055 habitants, répartie entre 43% de francophones et 56% de germanophones. La Ville de Bienne et la commune d'Évilard sont les deux seules communes du canton de Berne à avoir officiellement déclaré leur bilinguisme, avec le français et l'allemand sur un pied d'égalité comme langues officielles.

La minorité francophone dispose d'un organisme politique consultatif, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne. Entre le milieu et la fin du XIXe siècle, la ville a été majoritairement francophone, mais depuis 1950 elle est devenue majoritairement germanophone. |

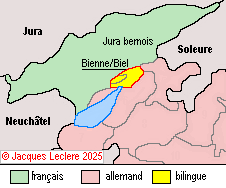

Comme on peut le constater, les langues officielles du canton de Berne sont l’allemand et le français, mais ce statut bilingue ne s’étend pas à tout le canton. Dans le Jura bernois (au nord), seul le français est officiel; l'arrondissement administratif de Bienne/Biel est aussi bilingue, mais seules les communes de Bienne/Biel et d'Évilard-Macolin sont effectivement bilingues, avec l'allemand et le français sur un pied d'égalité. Dans toutes les autres régions, l’allemand demeure la seule langue reconnue officiellement. C’est ce qu’on appelle une politique de la territorialité (ou séparation territoriale des langues).

- Le bilinguisme biennois

Pendant longtemps, les Biennois bilingues ont parlé le français et le Schweizerdeutsch local, c'est-à-dire la variante biennoise du suisse allemand. Cependant, en raison de la diminution des communications dans les rues ou les places publiques, dans les commerces, dans les aires de jeux et surtout depuis que l'enseignement de l'allemand standard est obligatoire à l'école primaire pour les francophones, les élèves apprennent l'allemand standard durant toute leur scolarité; ils n'apprennent que rarement la variante biennoise du suisse allemand sur la place publique. Ainsi, le Schweizerdeutsch biennois n'est plus une langue familière pour beaucoup de citoyens biennois. Parce qu'ils ont appris l'allemand standard à l'école, la plupart des francophones et des allophones s'expriment maintenant dans cette langue lors des communications avec leurs concitoyens alémaniques.

La Constitution du canton de Berne a été adoptée le 6 juin 1993. Non seulement le bilinguisme a été enchâssé dans la Constitution, mais les rédacteurs ont prévu aussi une série de mesures destinées à protéger, d'une part, l'arrondissement du Jura bernois francophone, d'autre part, les francophones habitant le district bilingue de Bienne. Pour cette raison, le canton de Berne reconnaît deux langues officielles: l'allemand et le français, tout en respectant le principe de la territorialité.

3.1 Les langues officielles

Rappelons que les deux langues officielles du canton, l’allemand et le français, n’ont pas ce statut dans l’ensemble du territoire cantonal, car c’est le principe de l’unilinguisme territorial qui prévaut, comme à peu près partout en Suisse. Conformément à l’article 6 de la Constitution cantonale du 6 juin 1993, les langues officielles sont réparties en trois districts:

| Article 6

1) Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.

2) Les langues officielles sont:

a) le français dans le Jura bernois,

b) le français et l'allemand dans le district de Bienne,

c) l'allemand dans les autres districts.

3) Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.

4) Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton. |

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 signifient que tout citoyen peut s’adresser dans la langue de son choix dans la mesure où il s’adresse à l’Administration centralisée de Berne (gouvernement fédéral ou cantonal); dans les autres districts, il faut se conformer à l’unilinguisme territorial, sauf dans le district bilingue de Bienne/Biel (à cheval sur la frontière linguistique).

Fait rare en Suisse, l’article 4 de la Constitution de 1993 a introduit des dispositions sur les minorités:

| Article 4

1) Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.

2) À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités. |

Rappelons qu'il existe une minorité francophone dans le canton de Berne; celle-ci réside dans trois anciens districts du Jura bernois. C’est l’article 5 de la Constitution qui précise le statut particulier des districts du Jura bernois (districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville) afin de permettre aux francophones de préserver leur particularité linguistique:

| Article 5

1) Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.

2) Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. |

Quant à l’article 15 de la Constitution cantonale, il rappelle à peu près dans les mêmes termes les dispositions de la Constitution fédérale relative à la liberté des langues: «La liberté de la langue est garantie.» Selon ce grand principe du droit suisse, tous les citoyens du pays ont le droit de pratiquer la langue qu'ils veulent; dans les faits, la jurisprudence des tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité des langues aux dépens de la liberté d'expression. Le principe est réaffirmé ici, mais comme partout ailleurs en Suisse c’est la territorialité des langues — l’unilinguisme territorial — qui prévaut et constitue l'élément fondamental du droit des langues.

3.2 Le statut du Jura bernois

Conformément à la Constitution cantonale, les francophones bénéficient d'un statut particulier dans le Jura bernois. L'Arrêté du Conseil exécutif du 27 février 2002 sur le statut particulier des francophones du Jura avait prévu la création du Conseil du Jura bernois (CJB), mais celui-ci n'a vu le jour qu'en 2006. En tant qu'institution régionale propre au Jura bernois, le CJB a comme objectifs de permettre à la population francophone de préserver son identité, de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton de Berne, et de participer activement à la politique cantonale.

- Le bilinguisme

L'article 1er de la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2004-2025) reconnaît ce statut particulier ainsi que dans le district (arrondissement de Bienne):

| Article 1er

1) La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre:

a. de préserver son identité et de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton, et

b) de participer activement à la vie politique cantonale.

2) Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle.

3) Elle a en outre pour objectif de contribuer à renforcer la cohésion du canton. |

Selon la même loi, il existe une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne:

|

Article 48

1) Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne.

2) Il entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction de l'instruction publique.

3) Il peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour des activités relevant d'autres domaines. |

Il faut donc comprendre que ce droit linguistique des francophones n’est pas d’ordre personnel (sauf pour l’administration centralisée à Berne), mais d’ordre territorial. Ce type de «bilinguisme» découle du principe que les langues en concurrence dans un État bilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières linguistiques» rigides plutôt que poreuses. Les droits linguistiques sont alors accordés aux citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques), lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote. Dans les faits, l’État, comme c'est le cas du canton de Berne, peut être officiellement bilingue, mais il applique un unilinguisme local. Une telle pratique n’est possible que lorsque les communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement. Toutefois, lorsqu'il existe des populations linguistiquement mixtes, cette pratique devient difficile à appliquer, à moins de recourir au bilinguisme personnel selon lequel tous les individus ont les mêmes droits, peu importe où ils résident.

Quant à l'Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne, il prévoit des règles concernant la participation politique des francophones aux directions et à la Chancellerie de l'État.

- Le district et la ville de Bienne/Biel

Le district de Bienne/Biel compte 19 communes : Aegerten, Bellmund (fr. Belmont), Biel/Bienne, Brügg, Lengnau (fr. Longeau), Leubringen (fr. Evilard), Ligerz (fr. Gléresse), Ipsach, Meinisberg, Mörigen (fr. Morenges), Nidau, Orpunf (fr. Orpond), Pieterlen (fr. Perles), Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Sutz-Lattrigen et Twann-Tüscherz (fr. Douanne-Daucher). Seule la ville de Biel/Bienne est officiellement bilingue. Dans cette ville, le bilinguisme est une réalité quotidienne, avec des noms de rues, des indications publiques et des conversations qui se déroulent naturellement dans les deux langues.

Cependant, le district administratif lui-même est également bilingue, reflétant le statut de sa commune principale, Bienne/Biel. Cela signifie que les publications officielles, comme celles du registre foncier et du registre du commerce, sont publiées en français ou en allemand, selon la langue employée dans les documents soumis, pour les affaires concernant le district de Biel/Bienne. Le choix proportionnellement plus élevé du français vient du fait que l'immigration des locuteurs de langue romane (italophones, hispanophones et lusophones) a privilégié le français comme langue administrative et comme langue d'enseignement.

L'immigration plus récente (en provenance des Balkans et de la Turquie) devrait diversifier ces comportements, mais il demeure un fait que plus d'étrangers choisissent le français plutôt que l'allemand comme langue d'intégration principale, ce qui revient à dire que les francophones ont un profil plus multiculturel que les Alémaniques. La population de Bienne est d'environ 58 158 habitants, dont 55,6% déclarent l'allemand comme langue principale et 44,4% le français, selon les autorités locales. À Bienne 36,9 % des habitants sont unilingues, 32,9 % sont bilingues et 20,3 % sont trilingues ou plus.

Le canton de Berne n’a jamais adopté de loi linguistique globale, telle qu’on en retrouve dans plusieurs États, notamment en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française), en Catalogne (Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998), au Pays basque (Loi fondamentale sur la normalisation de l'usage de l'euskara, 1982), en Finlande (Loi sur les langues de 2003), en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte de la langue française de 1977), etc. Les lois linguistiques bernoises ne couvrent pas l'ensemble complet des domaines d'un État, mais des domaines spécifiques tels les publications officielles, les langues judiciaires, le statut particulier du Jura bernois, du district bilingue de de Bienne/Biel, de l'arrondissement administratif de Bienne/Biel, etc.

Cependant, le canton dispose d’un grand nombre de lois non linguistiques dont certains articles contiennent des dispositions linguistiques ici et là. La liste de ces quelque 50 lois présentées au début de cette page témoigne des préoccupations linguistiques de la part des autorités cantonales. Ces lois bernoises traitent de façon ponctuelle de l'usage des langues au Parlement cantonal (Grand Conseil), dans l'administration cantonale, l'organisation judiciaire, l'instruction publique, etc.; les lois les plus «importantes» semblent se rapporter surtout au domaine judiciaire. Il existe aussi, dans un grand nombre de lois, quelques dispositions — parfois une ou deux — se rapportant généralement à la composition linguistique des membres des commissions, comités, ordres professionnels, corps de police, etc. Il existe aussi de nombreuses lois à portée linguistique, aujourd'hui désuètes.

4.1 Les langues de la législation

Au Parlement cantonal de Berne, appelé le «Grand Conseil», les députés s'expriment dans la langue de leur choix, soit l'allemand, le suisse alémanique (ou Schweizerdeutsch) ou le français. De façon générale, les lois sont discutées en Suisse alémanique, puis rédigées en allemand, et promulguées en allemand et en français. Évidemment, étant donné le petit nombre de députés francophones, la langue des débats est normalement le suisse alémanique.

- La traduction simultanée

En vertu de l'article 76 («Services parlementaires») du Règlement du Grand Conseil (2014-2025), les langues employées sont l’allemand, le suisse alémanique (appelée ici «dialecte») et le français, mais la compréhension est assurée par la traduction simultanée de l’allemand (et suisse alémanique) au français et du français à l’allemand (non en suisse alémanique):

| Article 42

Tenue des procès-verbaux

1) Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Les procès-verbaux des commissions spéciales donnent un compte rendu complet, mais succinct des délibérations, dans la langue des orateurs ou oratrices. |

- Les langues en usage

L'article 76 du Règlement du Grand Conseil (2014-2025) autorise les députés et membres du Conseil exécutif s'expriment en allemand (suisse alémanique ou allemand) ou en français:

|

Article 76

Langues

1) Les députés et les membres du Conseil exécutif s'expriment en allemand (dialecte ou allemand) ou en français.

2) Les députés s'expriment de la tribune des orateurs. |

Plus précisément, trois langues sont possibles: le suisse allemand, l'allemand standard et le français. Les membres francophones font partie de «La Députation», un organisme du Grand Conseil. Cette députation regroupe tous les députés du Jura bernois, qui sont au nombre de 12, ainsi que les députés francophones de la circonscription de Bienne-Seeland. En 2013, la Députation comptait 16 membres, réunissant les élus du Jura bernois et les quatre élus pour Bienne-Seeland. Cet organisme a pour but de défendre au Grand Conseil les intérêts du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne dans les affaires qui les concernent au premier chef. Les membres de la Députation peuvent exercer le «droit de vote séparé». Étant donné que les députés francophones du Grand Conseil ne compte que 16 membres sur 160, la langue française demeure forcément peu employée.

- La publication du Recueil officiel

L'article 1er de la Loi sur les publications officielles (1994-2013) ne fait qu'énoncer que le Recueil officiel des lois bernoises et le Recueil systématique des lois bernoises sont publiés dans les deux langues officielles:

| Article 1er

Principe

1) Le Recueil officiel des lois bernoises est l'organe de publication officiel des actes législatifs du canton de Berne.

2) Il est publié périodiquement dans les deux langues officielles.

Article 2

Droit cantonal

Sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises:

a. la Constitution cantonale,

b. les lois,

c. les décrets,

d. les ordonnances du Conseil-exécutif,

e. les autres actes législatifs contenant des règles de droit promulgués par des autorités cantonales, des établissements ou des collectivités publics autonomes auxquels sont confiées des tâches cantonales et

f. les conventions collectives de travail conclues par le Conseil-exécutif.

Article 20

Contenu

1) Le Recueil systématique des lois bernoises est une collection, ordonnée par matière, des actes législatifs en vigueur et publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.

2) Les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sous la forme d'un renvoi sont insérés de la même manière dans le Recueil systématique des lois bernoises.

3) Le Recueil systématique des lois bernoises est mis à jour plusieurs fois par an, à des dates déterminées. Le Conseil-exécutif peut décider de ne pas insérer des actes législatifs dont la durée de validité est brève.

4) Le Recueil systématique des lois bernoises est édité

dans les deux langues officielles. |

Si l'article 1er de l'Ordonnance sur les publications officielles (1993-2024) ne fait que reproduire le texte précédent, l'article 4a traite des langues employées dans la Feuille officielle du canton de Berne:

| Article 1er

Publication

Le Recueil officiel des lois bernoises est publié dans les deux langues officielles l'avant-dernier mercredi de chaque mois.

Article 4

Parution

1) La Feuille officielle du canton de Berne (Feuille officielle) paraît une fois par semaine.

2) Elle est exclusivement publiée sous forme électronique.

3) Sa consultation sur Internet est gratuite.

4) La Feuille officielle est publiée sur la plateforme de publication exploitée par la Confédération en vertu de l'article 5, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (ordonnance FOSC, OFOSC)[3].

Article 4a

Langues

1) La Feuille officielle comprend des publications en allemand et en français.

2) Les avis (art. 4b) sont publiés dans la langue officielle dans laquelle ils parviennent à la plateforme de publication.

3) Une publication dans les deux langues officielles nécessite un avis par langue.

Article 4b

Avis

Est réputé avis un texte officiel, en allemand ou en français, qui forme un tout à publier en tant que tel. |

Il faut comprendre que les lois, les décrets, les ordonnances ainsi que les arrêtés sont communiqués officiellement en allemand dans la partie allemande du canton et en français dans la partie française. Autrement dit, les lois et règlements ne sont pas publiés en version bilingue, mais dans les deux langues officielles en version séparée.

- Une représentation équilibrée des deux langues officielles

Selon la Loi sur le Grand Conseil (2013-2023), les membres de la Commission de rédaction des lois et règlements doivent assurer une représentation équilibrée des deux langues officielles:

| Article 98

Composition

1) La Commission de rédaction se compose de membres du Grand Conseil et de spécialistes du droit et de la langue.

2) Ses membres sont nommés par le Bureau pour la durée de la législature.

3) La représentation équilibrée des deux langues officielles doit être assurée. |

La Commission de rédaction assure la concordance des textes allemand et français et propose des modifications à la commission compétente.

Dans le canton de Berne, comme dans toute la Suisse, un décret est une décision prise par le Conseil des ministres, alors qu'un arrêté est une décision prise par une instance administrative. L'ordonnance est une décision prise par le gouvernement avec l'autorisation du Parlement ou du Grand Conseil, tandis qu'une loi est adoptée par l'une des ces instances.

4.2 Les langues de la justice

Dans les tribunaux, les autorités judiciaires compétentes pour l'ensemble du canton emploient en règle générale la langue du district concerné, soit l’allemand soit le français. Cette procédure laisse entendre que, dans la partie allemande du canton, la procédure a lieu en langue allemande, dans la partie française, en langue française. D’ailleurs, selon l’article 2 de la Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995-2006), le droit des langues est précisé ainsi, selon les districts germanophones ou francophones:

|

Article 2

Compétences, langue judiciaire

1) Les compétences et les tâches de chacune de ces autorités judiciaires sont définies par le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale sous réserve des dispositions suivantes.

2) Lorsque la Confédération attribue aux cantons de nouvelles tâches dans le domaine de l'administration de la justice, le Grand Conseil peut, par voie de décret, désigner l'autorité compétente parmi celles qui sont constituées et régler la procédure.

3) La langue judiciaire est l'allemand dans les districts germanophones et le français dans les districts du Jura bernois.

4) La langue judiciaire dans le district de Bienne est régie par une ordonnance du Conseil exécutif. |

Le Décret sur les langues judiciaires (2010-2023) prévoit de faire appel à un interprète s'il est nécessaire :

| Article 6

Interprétation et traduction

1) Il est fait appel à un ou une interprète, à titre d'expert, lorsqu'une personne ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue.

2) Dans les cas simples ou urgents, il peut être renoncé à recourir à un ou une interprète, avec l'accord de la personne concernée, si le ou la juge qui dirige la procédure et la personne qui rédige le procès-verbal ont une maîtrise suffisante de la langue étrangère.

3) À la demande de l'autorité, les pièces servant de moyens de preuve qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure seront traduites.

Article 7

Interprétation simultanée

1) Lors d'audiences publiques devant une autorité de la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, à l'exception des autorités énumérées à l'article 2, alinéa 1, le ou la juge qui dirige la procédure peut ordonner une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle s'il apparaît que, sans le recours à celle-ci, les intérêts des participants à la procédure ou du public seraient fortement compromis.

2) La décision concernant l'interprétation simultanée n'est pas attaquable. |

- La région administrative du Seeland

L'article 40 de la Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995-2024) décrit bien l'emploi des langues dans les différentes procédures, administrative, civile, pénale, etc.:

| Article 40

Langue officielle dans la région administrative du Seeland

1) Dans la région administrative bilingue du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, la langue utilisée dans une procédure est celle de la personne qui y participe.

2) Si plusieurs personnes participent à une procédure, la langue utilisée est celle de la majorité des parties.

3) La langue utilisée est:

a. en procédure administrative et en procédure de justice administrative, la langue des particuliers participant à la procédure ou de la majorité d'entre eux;

b. en procédure civile, la langue de la partie défenderesse ou de la partie requise;

c. en procédure de poursuite pour dettes et de faillite, la langue du débiteur ou de la débitrice;

d. en procédure pénale, la langue de la personne inculpée. |

- La langue du district concerné

La loi prévoit aussi l’utilisation des langues devant un juge d’instruction. En effet, selon l’article 34 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1990-2023), c’est la langue du district concerné qui fait foi:

| Article 34

1) Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur district.

2) Les autres autorités instruisent dans la langue du district dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure.

3) D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale. |

L'article 62 du Code de procédure pénale (aujourd'hui aboli) précisait que la procédure a lieu en allemand dans les districts germanophones, en français dans les districts du Jura bernois, et en allemand ou en français dans le district de Bienne:

|

Article 62

Langue judiciaire [aboli]

1) La procédure a lieu en allemand dans les districts germanophones, en français dans les districts du Jura bernois, et en allemand ou en français dans le district de Bienne.

2) La procédure devant le Tribunal pénal économique a lieu dans la langue du district auquel ressortit la cause.

3) Il en va de même devant la Chambre d'accusation, les autorités de recours et la Cour suprême. Il est en revanche loisible aux parties et aux personnes les représentant d'utiliser devant ces autorités judiciaires l'une des deux langues nationales de leur choix. |

L'article 121 du Code de procédure civile (1918-2007) reprend les pratiques en vigueur lors des débats devant les autorités judiciaires inférieures doivent se dérouler dans la langue officielle de leur district:

|

Article 121

Langue

1) Les débats devant les autorités judiciaires inférieures doivent se dérouler dans la langue officielle de leur district (art. 6, 2e al. de la Constitution cantonale [RSB 101.1]).

2) Dans les litiges dont connaît la Cour d'appel ou le Tribunal de commerce, les débats ont généralement lieu dans la langue du district compétent; toutefois, d'entente avec les parties, ils peuvent être menés dans l'autre langue nationale. Devant ces tribunaux, les parties peuvent utiliser le français ou l'allemand.

Article 122

Traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère

À la demande du juge, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère devront être traduites. Il peut ordonner qu'il soit fait appel à un expert pour cette traduction. |

- Le Ministère public

Dans le canton de Berne, le Ministère public est responsable de l'exercice de «l'action publique». C'est le Ministère public qui doit conduire la procédure préliminaire, poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, dresser l'acte d'accusation, ainsi que défendre l'accusation devant le tribunal. Dans son organisation, le Ministère public du canton est composé du Parquet général, de trois ministères publics pour l'ensemble du territoire cantonal (un ministère public chargé de la poursuite des infractions économiques, un ministère public chargé des tâches spéciales, et un ministère public chargé des affaires pénales des mineurs), ainsi que quatre ministères publics régionaux (Jura bernois-Seeland, Emmental-Haute Argovie, Berne-Mittelland et Oberland bernois). La Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (2009-2024)prévoit que les juges ainsi que les procureurs doivent comprendre et parler les deux langues officielles:

| Article 16

Langue

Le Grand Conseil fixe par voie de décret la langue judiciaire et la langue de la procédure pour les autorités judiciaires et le Ministère public.

Article 29

Éligibilité

1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les juges ainsi que les procureurs et procureures doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d'un brevet d'avocat.

2)

Doivent comprendre et parler les deux langues officielles. |

C'est pourquoi le Décret sur l'attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (2009) stipule que, dans les tribunaux du canton (Cour suprême, Tribunal de commerce, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal administratif, Tribunal des mineurs, tribunaux régionaux, etc.), les postes de juges doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées de manière appropriée.

- Le district bilingue de Bienne/Biel

La procédure est quelque peu différente dans le district bilingue de Bienne/Biel. Les citoyens doivent donc utiliser la langue du district concerné, sauf dans le district de Bienne/Biel où ils ont le choix de la langue. Dans les cours d'appel, les citoyens ont également le choix entre les deux langues officielles du canton. Lorsque toutes les parties donnent leur accord, un juge peut autoriser l’emploi de l’«autre langue nationale». Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge nomme un interprète. Il est possible de s’en passer, lorsque le juge ou le greffier comprend la langue étrangère.

L'Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne (1995) énonce ce qui suit:

| Article 1er

Principe

Le français et l'allemand sont les langues officielles du district de Bienne.

Article 2

Tribunaux

1) Les langues judiciaires dans l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau sont le français et l'allemand pour les procédures émanant du district de Bienne.

2) La langue dans laquelle se déroule une procédure judiciaire émanant du district de Bienne est déterminée de la façon suivante:

a. dans les affaires civiles, la langue utilisée est la langue maternelle de la partie défenderesse ou de la personne requise. Si la partie défenderesse est constituée de plusieurs personnes, la langue déterminante est celle de la majorité de ces dernières;

b. dans les affaires de poursuite et de faillite, la langue utilisée est la langue maternelle du débiteur ou de la débitrice;

c. dans les affaires pénales, la langue utilisée est la langue maternelle des personnes inculpées, des principales personnes inculpées ou de la majorité de ces dernières.

3) Toute partie n'étant ni de langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée comme francophone ou germanophone.

4) D'entente avec toutes les personnes participant à la procédure, le tribunal peut déterminer autrement la langue de la procédure.

5) Pour leurs exposés écrits ou oraux en relation avec des procédures émanant du district de Bienne, les parties et leurs représentants ont dans tous les cas le choix entre les deux langues nationales. |

La réglementation prévoit que l’interprète ne peut être choisi parmi les jurés ou les témoins ni parmi les personnes qui seraient récusables comme expert. Quant aux parties, elles ont le droit de signaler les circonstances qui font paraître une personne impropre à fonctionner comme interprète.

- Le personnel judiciaire

Conformément à l’article 83 de la Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale, toute personne faisant partie du ministère de la Justice (appelé ici le «Ministère public») afin d’exercer la profession d’avocat ou de notaire doit «savoir les deux langues nationales». Ainsi, le canton de Berne respecte les prescriptions constitutionnelles et pratique un bilinguisme exceptionnel tout en maintenant la séparation territoriale des langues allemande et française.

| Article 83

Conditions d'éligibilité et de nomination

1) Les personnes faisant partie du Ministère public doivent justifier d’une formation juridique complète donnant le droit de s’inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne.

2) Elles doivent savoir les deux langues nationales. |

Dans l'Ordonnance sur le notariat (2006), il est précisé que la langue employée est la langue officielle de l'arrondissement administratif dans lequel le ou la notaire a son étude:

| Article 33

Langue employée

1) L'acte est rédigé, en règle générale, dans la langue officielle de l'arrondissement administratif dans lequel le ou la notaire a son étude. Le ou la notaire peut, à la demande des personnes intéressées, instrumenter dans une autre langue à condition qu'il ou elle la connaisse suffisamment.

2) Sont réservées les prescriptions spéciales sur la langue employée pour la rédaction des actes qui doivent servir de pièces justificatives pour les inscriptions dans les registres publics.

Article 47

Procédure extraordinaire

1) Si une partie à l’acte ne comprend pas suffisamment la langue dans laquelle l’acte est rédigé, le ou la notaire ou un ou une interprète doit le lui traduire fidèlement dans une langue qu’elle comprend. L’interprète certifie au ou à la notaire qu’il ou elle a fidèlement donné connaissance de la teneur de l’acte à la partie et que celle-ci l’approuve.

2) Si une partie à l’acte ne peut entendre, le ou la notaire lui remet l’acte pour qu’elle le lise en sa présence, et s’assure que celle-ci le lit.

3) Si une partie à l’acte ne peut ni lire ni entendre, un expert ou une experte capable de communiquer avec elle doit lui donner connaissance de la teneur de l’acte. Il ou elle certifie au ou à la notaire qu’il ou elle a fidèlement donné connaissance de la teneur de l’acte à la partie et que celle-ci l’approuve.

4) Si une partie à l’acte ne peut signer, elle doit déclarer expressément au ou à la notaire qu’elle approuve l’acte. Si elle ne peut pas parler, un expert ou une experte capable de communiquer avec elle devra informer le ou la notaire qu’elle approuve l’acte.

5) Le ou la notaire doit avertir les interprètes et les experts des obligations qui leur incombent. |

L'article 29 de la Loi sur l'exécution des peines et mesures (2003-2013) énonce que toute personne placée dans un établissement d’exécution cantonal a l’occasion, après son admission, de s’entretenir avec la direction de l’établissement et le service d’assistance, et ce, dans sa langue maternelle, et s'il s'agit d'une personne détenue parlant une langue étrangère, elle recevra un aide-mémoire rédigé si possible dans sa langue nationale, sur ses principaux droits et devoirs:

|

Article 29

Admission, plan d’exécution

1) La personne placée dans un établissement d’exécution cantonal a l’occasion, après son admission, de s’entretenir avec la direction de l’établissement et le service d’assistance. Elle est informée de ses droits et devoirs et reçoit le règlement de l’établissement. La personne détenue parlant une langue étrangère reçoit un aide-mémoire, rédigé si possible dans sa langue nationale, sur ses principaux droits et devoirs.

2) La direction de l’établissement d’exécution clarifie les points concernant les antécédents, les conditions de vie, l’état de santé et les besoins de la personne détenue; en collaboration avec d’autres spécialistes, elle cherche à cerner la personnalité, notamment les dispositions et aptitudes professionnelles de celle-ci.

3) En vue de l’organisation de l’exécution, de la réalisation du but de l’exécution ainsi que de la réinsertion après la libération, un plan d’exécution est établi puis mis à jour à intervalles réguliers pendant la durée de l’exécution. |

- La Cour suprême

Il en est ainsi pour la Cour suprême, alors que l'article 30 du Règlement d'organisation de la Cour suprême (2010-2025) prévoit que les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone, sinon c'est une juge germanophone:

| Article 30

Affaires en langue française

1) Les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone.

2) En règle générale, un second ou une seconde juge francophone siège dans l'autorité de jugement. |

La Loi sur les avocats et les avocates (2006)

| Article 12

Compétences

L'autorité de surveillance des avocats

a. tient le registre des avocats et des avocates ainsi que le tableau des avocats et des avocates des États membres de l'UE ou de l'AELE;

b. exerce la surveillance disciplinaire;

c. statue sur les demandes en libération du secret professionnel.

Article 13

Composition

1) L'autorité de surveillance des avocats se compose du président ou de la présidente, de huit membres et de huit membres suppléants.

2) La présidence est exercée par un membre de la Cour suprême.

3) Quatre membres sont des juges, et les quatre autres sont des avocats ou des avocates inscrits au registre. Un membre de la magistrature et un membre du barreau au moins doivent être de langue maternelle française. Les mêmes règles s'appliquent aux membres suppléants.

4) Le secrétariat est assuré par la Cour suprême. |

Bref, la justice dans le canton de Berne respecte scrupuleusement la répartition des langues et les droits linguistiques de sa minorité francophone de l'arrondissement du Jura bernois.

4.3 Les langues de l'administration cantonale

Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie toujours la langue d'usage du district ou de l'arrondissement concerné: c’est donc l’allemand dans les districts et arrondissements germanophones et le français dans les districts et les arrondissements francophones du Jura bernois. Ainsi, lorsque des citoyens communiquent par écrit auprès de l’administration cantonale ou communale, ils doivent le faire en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones.

Dans la région administrative du Jura bernois (carte 3), le français est la seule langue officielle. Dans l'arrondissement administratif de Bienne/Biel (carte 2), ou dans la région administrative du Seeland (carte 3), les communes d'Evilard (60 % de germanophones et 40 % de francophones) et de Bienne (60 % de germanophones et 40 % de francophones) ont le français et l'allemand comme langues officielles. Dans tous les autres arrondissements et autres communes, seul l'allemand est officiel. Toutefois, toute personne peut s'adresser à l'oral et à l'écrit dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton, c'est-à-dire pour l'administration centralisée de Berne (capitale).

- Les documents administratifs

Les documents administratifs écrits sont tous rédigés dans les deux langues, mais ils ne sont distribués qu’en allemand ou qu’en français (selon les districts et les arrondissements); la présentation bilingue de la documentation est à peu près inexistante dans le canton. La chancellerie de l'État pourvoit toujours aux traductions au prix «des émoluments conformes au tarif».

Selon l'article 2 des Directives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne (2009), les textes destinés au Jura bernois sont rédigés en français, ceux destinés à la partie germanophone du canton en allemand. Les textes destinés à la région administrative du Seeland et à l'arrondissement administratif de Biel/Bienne sont rédigés dans les deux langues officielles.

Plus précisément, les documents ou écrits destinés à des autorités ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district ou de l'arrondissement concerné. L'article 32 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1990-2023) est précis à ce sujet:

| Article 32

Forme et langue des écrits des parties

1) Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Les écrits destinés à des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné. |

Quant au registre de l'état civil, l'article 3 de l'Ordonnance sur l'état civil (2013-2021) reprend le système mis en place par le régime linguistique, c'est-à-dire en fonction des districts du Jura bernois et des communes bilingues du district de Bienne/Biel (Seeland):

| Article 3

Langues officielles

Les langues officielles sont:

a. le français dans l’arrondissement de l’état civil du Jura bernois,

b le français et l’allemand dans l’arrondissement de l’état civil du Seeland,

c. l’allemand dans les autres arrondissements de l’état civil. |

Cet article fait allusion aux arrondissements administratifs du Jura bernois et du Seeland, mais il s'agit en fait des deux communes de Bienne/Biel et d'Évilard-Macolin, qui sont effectivement bilingues (voir la carte 3), car il n'y a pas de francophones dans la région administrative du Seeland.

Dans l'Ordonnance sur l'information du public (2019-2023), l'article 21 prescrit l'emploi des deux langues officielles dans tous les rapports et expertises d'intérêt général»:

Article 21

1) Tous les rapports et expertises d'intérêt général contiennent, quelle que soit leur langue d'origine, un résumé rédigé dans les deux langues officielles. Celui-ci comprend les points principaux et les conclusions.

2) Les rapports et expertises sont entièrement traduits dans l'autre langue officielle avant leur publication lorsqu'ils concernent particulièrement la région linguistique en cause. |

La Loi sur les droits politiques (2012-2025) invalide tout projet d'initiative populaire s'il n'est pas présenté en deux versions linguistiques:

| Article 134

Traduction

1) Lorsqu'un projet populaire (contre-projet citoyen) est présenté dans les deux langues nationales, les deux textes doivent être soumis à la Chancellerie d'État avant le début de la collecte des signatures afin qu'elle en vérifie la concordance linguistique.

2) Le projet populaire (contre-projet citoyen) qui n'a pas été soumis au contrôle selon l'alinéa 1 doit être invalidé si les deux versions linguistiques ne concordent pas. |

Dans le canton de Berne, comme partout ailleurs en Suisse, le projet «d'initiative populaire» constitue un droit civique, car il permet à un nombre donné de citoyens ayant le droit de vote de faire une proposition et de la soumettre au vote populaire afin qu'il devienne éventuellement une loi; il est possible aussi de proposer la modification d'une loi existante.

- Le personnel administratif

Le canton emploie nécessairement du personnel pour assurer l'administration de l'État. Étant donné que le canton est officiellement bilingue, il doit disposer d'un personnel qui soit bilingue. En fait, le personnel administratif n’est bilingue et n’assure les services dans les deux langues officielles que dans l'administration centralisée de Berne ainsi que dans la commune bilingue de Bienne (région administrative du Seeland).

Il n’existe pas de législation cantonale spécifique à cet effet, mais plusieurs lois ou ordonnances prévoient un ou deux articles sur la composition linguistique des membres des commissions, comités, services, corps de police, etc. Pour ce qui est des services administratifs dans la ville de Biel/Bienne et les bureaux de l’administration cantonale centralisée dans la capitale (Berne), tout citoyen du canton peut, par écrit ou oralement, demander et recevoir des services dans la langue de son choix. Cependant, par défaut, l’administration s’adressera d’elle-même en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones.

L'article 4 de la Loi sur le personnel (2004-2022) parle de «représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale»:

|

Article 4

Fondements et objectifs

La politique du personnel du canton:

h. veille à une représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale; |

L'article 54 de la Loi sur la police cantonale (2029-2023) mentionne que la police cantonale doit disposer à chaque échelon d'un nombre approprié de collaboratrices et collaborateurs de langue française:

|

Article 154

Principes régissant la politique du personnel

La Police cantonale

a) s'engage à agir sans préjugés;

b) s'engage activement dans la prévention des discriminations;

c) encourage l'égalité des chances et la diversité au sein de ses services;

d) veille à disposer à chaque échelon d'un nombre approprié de collaboratrices et collaborateurs de langue française;

e) veille à ce que ses collaboratrices et collaborateurs bénéficient de formations et perfectionnements appropriés et adaptés à ses besoins opérationnels. |

Il en est ainsi dans la Loi sur les soins hospitaliers (2013-2024) qui prescrit l'usage des «deux langues officielles du canton» pour les soins hospitaliers et les hôpitaux universitaires:

|

rticle 3

Principes

1) Les soins hospitaliers et le sauvetage sont accessibles à tous, conformes aux besoins, de bonne qualité et économiques.

5) Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés utilisent la langue officielle de l'arrondissement administratif où ils sont situés, les services de sauvetage celle de l'arrondissement administratif où l'intervention a lieu, les hôpitaux universitaires les deux langues officielles du canton.

Article 106

Obligation

1) Les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif en mettant des places à cet effet à la disposition d’instituts de formation situés dans le canton de Berne.

2) Ils peuvent mettre des places à la disposition d’instituts de formation situés dans un autre canton lorsque certaines filières ne sont pas proposées dans celui de Berne ou pas dans une langue officielle de ce dernier. |

Pour les préposés au registre du commerce, l'article 4 du Décret sur l'organisation du registre du commerce (2006-2020) les oblige à «maîtriser les deux langues officielles»:

| Article 4

Autorité de nomination, langue

1) L’autorité de nomination du préposé ou de la préposée au registre du commerce et de la ou des personnes assurant la suppléance est la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2) Le préposé ou la préposée au registre du commerce

doit maîtriser les deux langues officielles. |

En somme, les autorités du canton font en sorte que les citoyens francophones reçoivent le maximum de services dans leur langue, non seulement dans le Jura bernois, mais aussi dans l'arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne.

- L'affichage public et commercial

Il n'existe aucune réglementation concernant l'affichage public et commercial. C'est la liberté totale, exception faire de l'Ordonnance fédérale sur la signalisation routière (1979). Cela signifie qu'une commune peut avoir une dénomination unilingue française ou allemande ou bilingue (Biel / Bienne) et que les entreprises, quelles qu'elles soient, emploient des inscriptions bilingues, françaises ou allemandes, selon leur bon vouloir. Cette réglementation semble en général respectée, mais elle demeure peu exigeante pour les administrations locales.

l'Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2005-2023)

impose que l'examen théorique de conduite doit se dérouler dans les deux langues

officielles du canton:

| Article 10

Examen théorique de conduite

1) L’examen théorique de conduite a lieu en principe sur ordinateur ou par écrit. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, tout à fait exceptionnellement, prévoir un examen oral.

2) L’autorité compétente en matière de circulation routière détermine les langues usitées pour l’examen théorique de conduite. Cet examen doit, au moins, se dérouler dans les deux langues officielles du canton. |

En consultant la figure ci-dessous, les seules inscriptions bilingues sont celles des autorités cantonales de Berne/Bern et de la Ville de Biel/Bienne. Lorsqu'une inscription est en français, c'est qu'elle est située soit dans le Jura bernois, soit dans la ville de Biel/Bienne ou dans la commune d'Évilard. Partout ailleurs, les inscriptions seulement sont en allemand.

- Les demandes de naturalisation

En Suisse, toute personne qui y habite depuis plus de douze ans ou qui est née en Suisse de parents étrangers a la possibilité de demander une naturalisation dite «ordinaire». La procédure compte trois étapes: celle de la commune, celle du canton et celle de la Confédération. Chacune de ces autorités traite la demande et donne son autorisation.

L'article 11-e de l'Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité (2006-2014) traite de l'emploi des langues sur cette question. Pour obtenir la citoyenneté dans un arrondissement donné, il faut faire preuve de connaissances linguistiques suffisantes de la langue officielle de l'arrondissement concerné (§ 1), subir un examen oral et écrit (§ 2), le réussir (§ 4), et recevoir une attestation écrite officielle (§ 4). Si l'examen n'est pas réussi, tout candidat doit suivre un cours de langue (§ 5) et assumer les frais de 'examen (§ 6).

| Article 11-e

Capacité de compréhension

1) La capacité de compréhension de la langue officielle de l'arrondissement concerné est reconnue lorsque le requérant ou la requérante dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour communiquer avec les autorités ainsi qu'avec les concitoyens et concitoyennes.

2) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les communes contrôlent la capacité de communication par un examen individuel des connaissances linguistiques d'une ou deux leçons de 45 minutes. L'examen des connaissances linguistiques comporte une partie écrite et une partie orale.

3) Les communes peuvent s'associer entre elles pour l'organisation de l'examen des connaissances linguistiques ou déléguer cette tâche à des prestataires publics ou privés.

4) En cas de réussite de l'examen des connaissances linguistiques, une attestation est délivrée. Elle contient des informations sur la capacité de communication à l'écrit ainsi qu'à l'oral du requérant ou de la requérante.

5) Si les exigences requises à l'alinéa 1 ne sont pas remplies, le requérant ou la requérante est invité à suivre un cours de langue.

6) Les coûts de l'examen des connaissances linguistiques et des cours de langue sont intégralement pris en charge par le requérant ou la requérante. |

Certaines personnes sont dispensées de l'examen des connaissances linguistiques: celles dont la langue maternelle est une langue officielle de l'arrondissement administratif concerné, les enfants âgés de moins de 16 ans, les personnes ayant fréquenté l'école obligatoire en Suisse pendant au moins trois ans sans interruption ou achevé une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire, les personnes ayant réussi un examen linguistique de niveau A2 dans la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné, conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues défini par le Conseil de l'Europe. Quant aux personnes présentant un handicap mental, ne sachant pas lire ou écrire ou ne remplissant pas les exigences linguistiques après avoir suivi un cours de langue, la procédure à suivre concernant est réglée au cas par cas.

- La dénomination des communes

En 2024, le canton de Berne comptait 335 communes. En 1956, l'Arrêté du Conseil exécutif concernant l'orthographe officielle des noms des communes avait officialisé la liste des communes (municipalités). Depuis l'Ordonnance sur la commission de nomenclature (2010-2022), c'est la Commission de nomenclature, qui constitue l'organisme responsable pour le canton au sujet des noms géographiques officiels. La Commission peut édicter des directives ou des recommandations sur le relevé ou l'orthographe des noms géographiques de la mensuration officielle. Elle vérifie aussi la conformité linguistique de ces noms, s'assure du respect des prescriptions de la législation fédérale et des directives cantonales, et transmet ses conclusions et ses recommandations à l'Office de l'information géographique.

- Les Églises

Il est plutôt rare que, dans les pays occidentaux, la loi prévoie des dispositions d'ordre linguistique en ce qui concerne la ou les religions. Nous savons aussi que le catholicisme romain et le protestantisme ont joué un rôle important dans la mise en forme de la Suisse moderne et dans la façon dont les Suisses se considèrent. En 2023, c’est l’Église évangélique-réformée qui est le plus largement représentée dans le canton de Berne, avec une proportion de 42,2% de la population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, suivie par l’Église catholique romaine avec 13,5%. Les autres communautés religieuses atteignent au total une proportion de 13,0%. Quant aux personnes sans confession augmentent chaque année; en 2023, elles représentaient 30,6%. Il y a aussi 4,7 % de musulmans, 1,8 % de chrétiens orthodoxes, 0,4 % d'hindouistes, 0,3 % de bouddhistes, 0,1 % de juifs, etc. En Suisse, l'Église évangélique réformée, l'Église catholique et l'Église catholique-chrétienne sont reconnues comme des «Églises nationales». Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ces Églises nationales ont remplacé les «Églises d'État» dans les cantons protestants, mais leur statut de droit public maintient un lien avec l'État.

Selon l'article 11 de la Loi sur les Églises nationales bernoises (2028-2020), la langue des paroisses doit respecter l'article 6 de la Constitution cantonale, ce qui signifie que les paroisses doivent respecter la territorialité des langues:

Article 1

Champ d'application

1) La présente loi définit le statut ainsi que les grandes lignes de l’organisation et du financement des Églises nationales réformées évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne reconnues par le canton.

2) Elle règle en outre le statut des ecclésiastiques engagés par les Églises nationales, leurs entités régionales ou les paroisses.

Article 11

1) La langue des paroisses est régie par l’article 6 de la Constitution cantonale.

2) Des paroisses de l’autre langue officielle peuvent exister sur les territoires germanophone et francophone du canton. Dans un tel cas, les membres de l’Église nationale choisissent à quelle paroisse ils veulent appartenir.

3) Les paroisses bilingues sont possibles. Elles peuvent avoir un territoire différent pour leurs membres germanophones d’une part et francophones d’autre part.

Article 37

1) Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

2) Il règle par voie d’ordonnance, en particulier,

a) la constatation de l’appartenance à une Église nationale par le contrôle des habitants,

b) la participation des services cantonaux compétents aux élections sur demande de l’Église nationale concernée,

c) le territoire et le nom de chaque paroisse,

d) l’appartenance à une paroisse, et en particulier à une paroisse de langue française ou allemande dans une région de l’autre langue, |

D'après l'article 1er de l'Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012-2019), les membres francophones de l'Église nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton peuvent faire partie soit de la paroisse de langue française correspondante:

|

Article 1er

Principe

1) Les membres francophones de l'Église nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d'une paroisse de langue française selon l'arrêté du Grand Conseil concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne peuvent faire partie soit de la paroisse dans laquelle se situe leur domicile, soit de la paroisse de langue française correspondante.

2) Le conjoint ou la conjointe de la personne concernée ainsi que leurs enfants jouissent du droit d'option à condition qu'ils aient la même confession.

3) Nul ne peut appartenir simultanément à plus d'une paroisse.

Article 5

Impôt paroissial

1) Tout membre de l'Église est assujetti à l'impôt dans la paroisse où se trouve son domicile.

2) Les paroisses générales comprenant une paroisse de langue française sont habilitées à exiger les impôts paroissiaux de leurs membres domiciliés hors de leur territoire auprès de la paroisse du domicile de ces derniers. |

Cette ordonnance permet aux membres francophones du canton de choisir s'ils veulent appartenir à une paroisse francophone ou à la paroisse germanophone de leur lieu de domicile. Cette possibilité s'applique aux membres de l'Église nationale réformée évangélique et de l'Église nationale catholique romaine.

L'article 11 de l'Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2015) veut assurer l'attribution des postes ecclésiastiques aux paroissiens de langue allemande dans la partie francophone et aux paroissiens de langue française dans la partie germanophone du canton:

|

Article 1

Objet

1) La présente ordonnance régit l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton.

2) Les dispositions des conventions intercantonales concernant les postes d'ecclésiastique des paroisses situées à cheval sur deux cantons sont réservées.

Article 11

Tâches supplémentaires

1) Une paroisse peut obtenir un pourcentage de poste supplémentaire pour l'accomplissement de tâches particulières dans les limites du nombre total de postes attribués à l'Église réformée évangélique par le Grand Conseil.

2) Est notamment réputée tâche particulière l'accompagnement des paroissiens et paroissiennes de langue allemande dans la partie francophone du canton et celui des paroissiens et paroissiennes de langue française dans la partie germanophone du canton. |

4.4 Les langues de l’éducation

Tous les enfants et adolescents bernois peuvent fréquenter gratuitement l’école obligatoire, y compris l'école enfantine, sur leur lieu de résidence. La scolarité obligatoire dure onze ans : deux années à l’école enfantine, six années au degré primaire et trois années au degré secondaire. L’entrée à l’école enfantine (maternelle) a lieu lorsque l’enfant a quatre ans révolus. Les écoles relèvent de la juridiction de la commune.

La législation scolaire du canton de Berne concerne les documents suivants: la Loi sur l'école obligatoire (1992-2022), l'Ordonnance sur l'école obligatoire (2013-2024), l'Ordonnance sur les écoles moyennes (2007-2024), l'Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes (2008-2015), la Loi sur l'Université (1996-2020), l'Ordonnance sur l'Université (2012-2024) et la Loi sur la Haute École pédagogique germanophone (2004-2023).

- La langue du district de résidence

Dans le canton de Berne, l’enseignement public doit être offert dans la langue officielle du district et/ou de l'arrondissement: les enfants fréquentent l’école allemande dans les districts germanophones et les écoles françaises dans les districts francophones. Selon l'article 9 de la loi du 2 décembre 1951 sur l'école primaire (aujourd'hui abrogée), chaque enfant est tenu «de suivre l'enseignement scolaire dans l'arrondissement où il séjourne». Pour des fins d’enseignement de la langue seconde, l’article 28 prévoyait des dispositions concernant la formation des maîtres: «Les maîtres aux écoles primaires supérieures doivent posséder un certificat de capacité pour l'enseignement de l'allemand dans la partie française du canton, celui du français dans la partie allemande.»

C'est maintenant la Loi sur l'école obligatoire (1992-2022), qui réglemente l'école publique obligatoire, qui comprend l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire I. Selon l'article 9-a de cette loi, la langue d’enseignement est le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’École cantonale de langue française, le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Évilard, et l’allemand dans les autres communes:

|

Article 9a

Langue d’enseignement

1) La langue d’enseignement est:

a. le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’École cantonale de langue française,

b le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Évilard,

c. l’allemand dans les autres communes.

2) La Direction de l’instruction publique peut accorder des dérogations pour des motifs d’ordre historique.

3) Les commissions scolaires peuvent autoriser l’autre langue nationale comme langue d’enseignement dans certaines disciplines si le corps enseignant dispose des qualifications requises.

4) La Direction de l’instruction publique fixe dans le plan d’études les conditions générales applicables à l’enseignement dispensé dans l’autre langue nationale. |

- La langue seconde

L'article 10 de la Loi sur l'école obligatoire rend obligatoire l’enseignement d’une langue seconde:

| Article 10

Enseignement obligatoire et enseignement facultatif

1) L'enseignement obligatoire dispensé aux degrés primaire et secondaire I porte sur les domaines suivants:

a. langues: une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins; |

Ainsi, la loi oblige les élèves germanophones à suivre un programme dans lequel le français comme première langue seconde est enseigné au primaire, l’anglais comme deuxième langue seconde au secondaire, mais en troisième l’élève a le choix de continuer en anglais ou de recevoir des cours en italien. L’école peut proposer de remplacer l’italien par le latin.

Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie germanophone du canton

| |

Niveau |

Allemand |

L2 : français |

L3 : anglais |

| 1 |

Primaire |

5 |

|

|

| 2 |

Primaire |

5 |

|

|

| 3 |

Primaire |

5 |

|

|

| 4 |

Primaire |

5 |

|

|

| 5 |

Primaire |

5 |

4 |

|

| 6 |

Primaire |

5 |

4 |

|

| 7 |

Secondaire I |

4 |

4 |

2* |

| 8 |

Secondaire I |

4 |

2/3 |

2* |

| 9 |

Secondaire I |

4 |

2/3 |

2* |

| |

Nombre minimal de leçons par année |

|

16 |

2 |

| |

Nombre minimal de leçons par année |

|

18 |

6 |

L2 : français

Début de I'enseignement du français : 5e année

L3 : anglais

Début de I'enseignement de I'anglais : 8e année

*L'anglais est obligatoire en 7e année ; à partir de la 8e année, l'anglais devient branche à option (à côté de l'italien) ; l'autre langue peut être apprise à titre de branche facultative.

Dans les écoles françaises du canton, le programme «Langues et communication» rend l’allemand obligatoire comme première langue seconde. L’anglais est enseigné dès le secondaire, puis l’italien et le latin, mais l’école peut remplacer le latin par le grec.

Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie francophone du canton

| |

Niveau |

Français |

L2 : allemand |

L3 : anglais |

| 1 |

Primaire |

8 |

|

|

| 2 |

Primaire |

9 |

|

|

| 3 |

Primaire |

8 |

1 |

|

| 4 |

Primaire |

7 |

2 |

|

| 5 |

Primaire |

6 |

3 |

|